5 février

J’ai fait le rêve suivant : Je montre un jeu d’emboitement de formes et je dis au public de la conférence : « ceci est une traduction ». Et j’ajoute avec force conviction « jamais au grand jamais la pièce qui s’emboîte ne correspond exactement à la forme qui l’accueille ». Et je pense, devant la révélation de cette phrase que je n’avais pas préparée : « pour que le mot convienne et entre à sa place, il faut bien qu’il n’ait pas tout à fait la même dimension ».

C’était une sorte de conférence de presse avec beaucoup de monde et, chose surprenante, il y avait des petits enfants avec leur accompagnatrice. J’ai voulu leur expliquer à eux aussi les choses. Je parlais beaucoup, c’était tout un discours très riche, très imagé, très posé et construit, devant des personnes qui souriaient et acquiesçaient et souhaitaient intervenir à leur tour.

*

Les passages entiers et passionnants sur les pièces de puzzle, c’était dans Solenoïde… D’où me vient ce rêve? Mais dans Les Ponts aussi, le petit enfant joue à assembler des « contes en morceau ».

J’avance lentement. Mon esprit s’évade. Je passe plus de temps à rédiger ce journal de traduction, à écrire dans mon journal, à préparer des projets, qu’à rajouter des pages à la traduction de Melancolia. Depuis décembre je pense à un livre qui serait le fruit d’un voyage : je voudrais faire le tour des traducteurs de roumain en Europe. Une photo, un portrait, une discussion centrée sur les questions de traduction qui nous taraudent, les uns et les autres. Bien entendu, comme lorsque je parle de traduction, je parlerai de souffle, de pensées, je traverserai des histoires personnelles… Et puis l’itinérance en chemin de fer, sur cette toile de trajets: j’en rêve.

J’ai passé une partie de mon après-midi à modéliser sur une carte tous ces voyages ferroviaires entre des villes européennes et j’ai commencé à élaborer mon budget. 23 jours de trajets, des billets Pass. Je suis déjà en voyage, Sofia pour y voir Lora Nenkovska, Fredrikstad pour y voir Steinar Lone, Bilbao, pour discuter avec Maria Ochoa de Eribe, Leiderdorp, pour retrouver Jan Willem Bos… Et Rome où vit Bruno Mazzoni, Cracovie, où se trouve Joanna Kornas-Warwas… Et Arges en Roumanie, où l’anglaise Jean Harris a élu domicile, et Bucarest, où c’est l’italienne Clara Mitola qui s’est installée. Et puis Dusseldorf, pour rire avec Jan Cornelius.

Et ce n’est pas d’écouter l’album Sastipen Tali de Paco Fernandez qui me ramènera sur terre. Je suis loin, grâce aux accents flamenco, grâce aux voix rauques et aux guitares sèches. Il y a un morceau particulièrement beau où résonnent les sabots d’un cheval dans une cour inondée de soleil – ou pourquoi pas, à l’ombre des murailles blanches ourlées de bougainvilliers. Et tout ce que je pourrai écrire de plus ne sera jamais à la hauteur du vers de Baudelaire « la musique souvent me prend comme une mer ».

*

Je suis restée suspendue dans cette bulle de rêve, au-dessus de ma traduction, lorsque je suis arrivée au verbe « lipăia », troisième personne du singulier de l’imparfait.

En réalité, c’est une phrase qui rassemble à elle seule trois difficultés : În bucătărie lipăia cu tălpile goale pe mozaicul de pe jos, în care văzuse mereu chipuri și construcţii ciudate, privea ţevile chituite roșu de sub chiuvetă, atingea câlţii ce se iveau din chit aspri și mânjiţi, privea dozele electrice din pereţi peste care trecuse neglijent bidineaua zugravului și aerisirile îmbâcsite de pânză de păianjen înnegrită.

Je me suis rendu compte que je ne devais pas confondre avec « lipa-lipa », un mot fait du redoublement d’une onomatopée et qui signifierait, selon les dictionnaires, « traîner les savates », autrement dit, « trainer les pieds ».

Mais… Mais le verbe a lipăi est défini de manière assez imprécise : « bruit caractéristique des pieds chaussés ou pieds-nus sur le sol » dit le dictionnaire.

En fonction du sol et de l’attitude corporelle, on conviendra que le bruit exercé par la plante de pied n’est pas le même. Frotter? traîner? claquer? Et quand il s’agit d’un petit enfant qui marche pieds nus sur le sol dur et lisse de sa maison? Le « bruit » de la définition du dictionnaire est étrange. Des pieds nus sur le béton par exemple, quand le talon frappe durement, vont plutôt « résonner » au lieu de faire eux-mêmes un bruit.

Dans le vieux dico rouge de Frédéric Damé, a lipăi , c’est « clapoter ». Je n’ai pas fait le tour, je crois, de ce mot qui, chaque fois que je le rencontre, me demande de vraiment bien réfléchir au sens voulu par l’auteur.

Dans cette même phrase, le petit garçon marche donc pieds nus sur « mozaicul de pe jos în care văzuse mereu chipuri și construcţii ciudate, » : un sol qui a des motifs dans lesquels il avait toujours vu des visages et des constructions étranges. Mozaicul n’est déjà pas de la mosaïque, c’est certain. Ce type d’artisanat coûteux ne se rencontre pas dans les immeubles standards des années 70 tel que celui où l’enfant demeure.

Ce n’est pas non plus du carrelage, qui porte un autre nom en roumain.

Je vois assez rapidement un sol très lisse avec des inclusions de divers morceaux de pierre, de dalles. je suis aidée aussi par ma connaissance de ce genre d’appartements.

Désormais, aucune précision ne m’est plus d’aucune utilité. Ce qui comptera, c’est que l’on puisse comprendre, sans buter sur le passage, qu’il est aisé de voir des figures dans ce revêtement de sol…

Combien de temps ai-je tourné et retourné dans ma tête la façon de dire ça? Et tout ça pour ça? Pour choisir finalement d’écrire « ses pieds nus frottaient sur le sol mosaïqué »? Oui, des détours, j’en ai fait, mais cela valait le coup.

J’ai préféré ici l’imprécision au choix d’un terme certes précis mais plus technique comme « granito » ou « terrazzo » : il semble bien qu’un sol dur, lisse, contenant des inclusions de pierres de différentes tailles, formes et couleurs s’appelle un granito ou un terrazzo.

Mais il était inconcevable pour moi d’inclure ce terme net et tranchant, au profil exotique en -o, dans cette phrase dont l’enjeu n’est pas la précision technique mais l’évocation. J’espère avoir réussi.

A la fin de la phrase, je voulais :

-éviter l’emploi d’un adverbe à rallonge : negligent, négligemment,

-faire comprendre qu’il ne s’agit pas de traces de peinture mais d’enduit à la chaux, car le « zugrav » qui pratique la « zugraveala » travaille avec un mélange (d’ailleurs naturel) de lait de chaux et de pigments,

-enfin, l’auteur l’écrit clairement, si les boitiers électriques sont brossés de badigeon, c’est parce que le badigeonneur a travaillé à la va-vite, sans soin.

«… dozele electrice din pereţi peste care trecuse neglijent bidineaua zugravului » donne « …les boitiers électriques brossés de chaux par négligence du badigeonneur… ». 50 signes en roumain, 47 en français, je ne m’en suis pas mal sortie.

Mais surtout, ce bout de phrase insignifiant qui m’a donné du fil à retordre m’a beaucoup appris sur ce que je sais de la société roumaine pour y avoir vécu, et ouvre une fenêtre sur un aspect incontournable de l’époque, dans les sociétés communistes à l’Est: le travail bâclé, le à peu-près, le « ça ira bien ». C’est important de le savoir.

A suivre, demain même heure

Cliquez, vous défendrez avec moi les librairies de quartier!

C’est que cette mère c’est lui, c’est lui pas encore séparé d’elle. J’écoute le son post-moderne de l’album Fascination, cela ne va pas du tout avec l’univers de cet enfant, et pourtant cela m’enroule suffisamment sur moi-même pour ressentir la solitude de ce petit enfant.

C’est que cette mère c’est lui, c’est lui pas encore séparé d’elle. J’écoute le son post-moderne de l’album Fascination, cela ne va pas du tout avec l’univers de cet enfant, et pourtant cela m’enroule suffisamment sur moi-même pour ressentir la solitude de ce petit enfant.

Mais aujourd’hui, un bon article lu ailleurs me tend la perche, me chuchote “tiens, tu n’es pas la seule à penser comme ça”.

Mais aujourd’hui, un bon article lu ailleurs me tend la perche, me chuchote “tiens, tu n’es pas la seule à penser comme ça”.

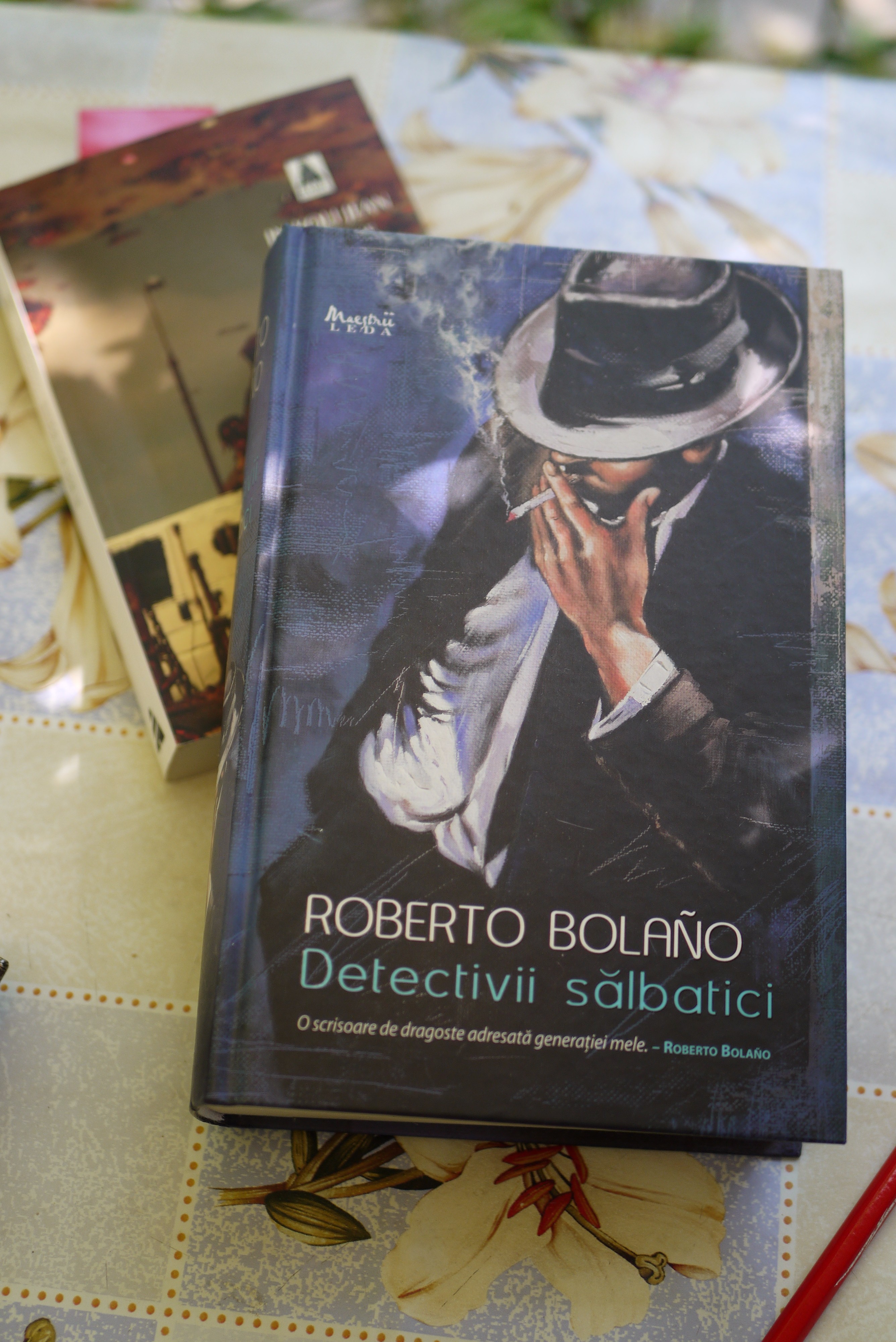

J’ai acheté Les détectives sauvages, traduit de l’espagnol en roumain par Dan Munteanu Colan (éditions Corint). Je laisse 2666 pour mon retour. Et pourtant, quelle énorme curiosité me dévore! Première phrase des Détectives : « J’ai été cordialement invité à rejoindre le réalisme viscéral« . Dernière phrase sous un rectangle en pointillés : « Qu’il y a-t-il derrière la fenêtre« ? Je sens que les trois millions de chambres et de corridors à parcourir avant d’arriver à cette ouverture finale ne me laisseront pas indifférente!

J’ai acheté Les détectives sauvages, traduit de l’espagnol en roumain par Dan Munteanu Colan (éditions Corint). Je laisse 2666 pour mon retour. Et pourtant, quelle énorme curiosité me dévore! Première phrase des Détectives : « J’ai été cordialement invité à rejoindre le réalisme viscéral« . Dernière phrase sous un rectangle en pointillés : « Qu’il y a-t-il derrière la fenêtre« ? Je sens que les trois millions de chambres et de corridors à parcourir avant d’arriver à cette ouverture finale ne me laisseront pas indifférente!